Relacionar sistemas, acontecimientos, hechos o aspectos del mundo es una de las tareas más importantes y decisivas de la reflexión. Si a ello añadimos la posibilidad de comparar todo ello desde el punto de vista histórico, una vez recogido el efecto catalizador del tiempo, el resultado puede convertirse en algo realmente extraordinario.

Ya desde la antigüedad el hombre inteligente quiere buscar una forma o una estructura para su mundo, y son muchos los que se especializan en el análisis de esas arduas cuestiones desde tiempos remotos, aunque de una forma parcial y aislada como sucedió en la India, donde algunos hombres de ciencia se especializaron en buscar explicaciones cósmicas a través de los números, o como lo hicieron los egipcios por medio de la geometría y la astronomía. Sin embargo, para encontrar un “corpus” doctrinal o estructural de dicho estudio, deberíamos acudir a la Grecia Antigua y a Aristóteles, que ya pensaba que había leyes diferentes que gobernaban los cuerpos celestes y los terrestres, así como para la materia viva y la inerte, y que, si todo ello se abandonaba a su suerte, iría perdiendo todo movimiento e interdependencia que pudiera tener. Así mismo, Aristóteles creía que todo viviente debía tener alguna especie de alma, como por ejemplo, el alma vegetal, que interviene en el crecimiento de las plantas, y el alma animal, que es la causa del movimiento de éstos. Por otro lado, existirían cuatro elementos básicos en el mundo, como la tierra y el agua, que son pesados y tienen un movimiento natural descendente, y el aire y el fuego, que son ligeros y tienen un movimiento ascendente. Bajo el punto de vista de alguien que busca unas ciertas leyes para este mundo, Aristóteles podría ser el primer físico de la historia, aunque el verdadero artífice de ello haya sido Galileo y en menor medida Descartes que introdujeron los conceptos y principios fundamentales para el desarrollo de la física que ha perdurado hasta nuestros días. [RUSSELL, 1983, pp. 29-30].

A priori sería correcto y elemental que los astrónomos y físicos que estudian el mundo y el universo lo hagan analizando el espacio y la materia como base, pero no fue así y Newton, por ejemplo, se limitó a considerar el espacio absoluto como una sucesión de puntos desprovistos de estructura. Eso sí, cada punto era eterno e inmutable, que a veces, estaba ocupado por materia y a veces solo estaba ocupado por nada. En contra de la opinión del científico inglés, el alemán Leibniz sostenía que el espacio era un sistema de relaciones, donde los términos de estas relaciones no eran puntos geométricos como sostenía Newton, sino puntos materiales. Aunque la mayoría de físicos y filósofos cada vez estaban más de acuerdo con los presupuestos de Leibniz, la realidad fue que se siguió aceptando la física-matemática de Newton en todos los cálculos, con lo cual el espacio seguía siendo un conjunto de puntos definido cada uno de ellos por tres coordenadas, largo, ancho y alto; mientras que la materia consistía en un conjunto de partículas, cada una de las cuales ocupaba diferentes puntos en diferentes lugares. Sin embargo, como afirma Bertrand Russell (1872-1970), es necesario que esos puntos de los que hablaba el sabio debieran estar formados, cada uno de ellos, por una estructura donde la actividad, los procesos y el cambio, constituyeran la verdadera realidad, como sería el caso de la posibilidad que la energía pudiera transformarse íntegramente en materia, cuestión que daría un duro golpe a los pensadores y científicos que se fiaban del análisis de cuerpos o cosas aisladas. Ahora ya no existían dudas, pues si de algo aparentemente intangible puede surgir algo tangible como una masa o materia, se debería tener mucho cuidado cuando se analizan elementos aislados y afanarse en buscar e identificar los procesos de donde proceden. Además, Newton —que probablemente tenía tanto de filósofo como de científico—, sostenía que, además del espacio y la materia existía un tiempo absoluto. Todo lo cuál en esencia, ya lo habían pensado algunos filósofos de la antigüedad como fue el caso de Demócrito y demás atomistas griegos.

En cambio, tanto Galileo como Newton, quizás los máximos representantes de la ilustración en relación a la astronomía y la física, a lo que más prestaron atención fue a las fuerzas y movimientos que se producen en el universo y por ende en nuestro mundo. Por ejemplo Galileo ideó los dos principios que más contribuyeron a desarrollar una física matemática, como fueron el principio de inercia y la ley del paralelogramo, que más tarde perfeccionó Newton y llamó primera ley del movimiento, que dice textualmente: “todo cuerpo persevera en su estado o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se le obligue a cambiar de estado por fuerzas que actúen sobre él”. Más tarde en el siglo XIX el concepto de fuerza sería modificado, pero el principio de inercia seguiría teniendo valor, por lo cual, cualquier cuerpo en movimiento tendía a perder impulso poco a poco para finalmente pararse, como le sucede a una bola deslizándose por una pista, al estar expuesta a la fricción de la pista y a la fuerza de gravedad. Pero en cambio, los cuerpos celestes se mantienen en sus órbitas sin ninguna pérdida de velocidad, lo que vino a evidenciar que el universo en movimiento permanecerá siempre así, a menos que surja algo impredecible. Por lo tanto el principio de inercia hizo posible calcular los movimientos de la materia mediante las leyes de la dinámica en términos de aceleración, y el movimiento circular uniforme, que los antiguos y los escolásticos consideraban natural en los cuerpos celestes, dejó de tener valor, pues exigía un cambio continuo en la dirección del movimiento, cosa que solo se podía explicar en un movimiento curvo, todo lo cual era explicado adecuadamente por la ley de gravitación de Newton y las ecuaciones diferenciales de segundo orden, pertenecientes al cálculo infinitesimal, obra del propio Newton y de Leibniz.

En cuanto a la ley del paralelogramo, postula lo que le ocurre a un cuerpo o una masa cuando están sometidos a dos fuerzas, que viene a decir: cuando dos fuerzas actúan simultáneamente sobre un objeto, su efecto es el mismo que si actuaran sucesivamente.

Mucho más adelante, el hombre inteligente tuvo que adaptarse a pensar de otra forma y a plegarse a los dictados de las matemáticas y a la formulación que a veces parecían ir contra las cosas reales, como propuso y estudió el famoso filósofo y matemático inglés Alfred North Whitehead (1861-1947), que junto con Bertrand Russell escribió Principia Mathemática, que centraba su epistemología o conocimiento central en la naturaleza de las cosas, y donde la realidad no son las cosas en sí, sino los procesos de los cuales proceden o dependen. No se fiaba de la naturaleza engañosa del lenguaje, por ejemplo, cuando se apoyaba en una de las leyes fundamentales de la relatividad especial de Albert Einstein que dice: materia y energía son equivalentes, demostrado por la ecuación E = m x c2; siendo E la energía, m la masa y c2 la velocidad de la luz al cuadrado, ley que demostraba a las claras que algo que tiene extensión, masa y peso podía combinarse en algo etéreo para los sentidos al transformarse en energía capaz de producir calor, fuerza mecánica, energía radiactiva, atómica, etc. solo distinguible por sus efectos. Todo lo cual lleva al gran filósofo a pensar que la distinción real entre materia y forma, entre potencia y acto real, solo se puede identificar desde la razón, sino ¿cómo es posible que la materia se convierta en energía, que si el hombre no supiera de su equivalencia, le sería imposible identificar como algo real? Cuestión que nos lleva a pensar que lo real puede transformarse en varios estados como sólido, líquido, gaseoso; y éstos en energía calorífica, radiológica, mecánica y atómica, o mejor: el proceso de formación del universo parte de una energía casi infinita que explota y en una interdependencia continua de choques de protones, positrones, neutrinos y otras partículas elementales, unido ello al enfriamiento progresivo de los primeros momentos de la explosión, mezclado con explosiones atómicas, dan como resultado la formación elemental de materia que será la responsable de la aparición de un universo en expansión como el que tenemos en la actualidad, con su espacio, materia y tiempo. Aspecto que nos está informando de que, analizar los elementos finales de un proceso puede ser engañoso, pues todos sabemos que las cosas son más simples en el origen, y a medida que evolucionan se van haciendo difíciles de entender debido a su enorme complejidad. Por lo tanto, busquemos e identifiquemos los procesos y podremos explicar lo que son y cómo se formaron los cuerpos elementales o la materia en sí.

A partir de ahí se ha de seguir teorizando sobre si el espacio estaba ahí o por el contrario apareció o se formó en ese momento. También si el tiempo existía antes del primer y gran suceso, o bien aparece en el mismo momento de la formación global del universo. Otra cosa será el espacio-tiempo ideado por Albert Einstein en su teoría de la relatividad que hacía mucho más factible concebir la estructura del mundo desde un punto de vista filosófico, que es lo que a nosotros nos interesa, y lo primero que se nos ocurre es que deberíamos entender el concepto de simultaneidad, que resulta ambiguo cuando se aplica a sucesos de lugares diferentes; y el concepto de distancia, pues según la teoría de la relatividad si dos cuerpos están en movimiento relativo, la distancia que los separa cambia continuamente. Lo que llevó a pensar que lo único verdaderamente cierto era la relación que existía entre ambas magnitudes, simultaneidad y distancia, que recibió el nombre de intervalo al aclarar definitivamente que la relación entre dos sucesos, llamada intervalo, sustituye a los conceptos de distancia y tiempo por el concepto de espacio-tiempo, pues existe una subjetividad en las mediciones separadas de tiempo y espacio, que sería como la subjetividad de una cámara fotográfica que toma cada fotografía de un elemento fijo de acuerdo con su punto de vista, y las fotografías sacadas desde otro punto de vista, tendría otro aspecto diferente. [RUSSELL, 1983, pp. 296-297].

Algunos físicos como Max Planck creían que el objetivo ideal del físico era comprender la realidad del mundo exterior, pero las medidas y mediciones solo pueden aportar utilidad técnica, nada sobre la comprensión del mundo real. Eso sí, son datos o signos, que, debidamente interpretados, pueden servir de ayuda en la formulación de hipótesis, es decir: los físicos están convencidos de que el mundo de la realidad exterior está gobernado por leyes o regularidades, y su idea y función consiste en sintetizar conceptos para desarrollar teoremas que les puedan dar la imagen verdadera o científica del mundo físico, que se ha de corresponder con las mediciones y observaciones efectuadas por los investigadores, aunque nunca se pueda demostrar con mediciones si una hipótesis es cierta o falsa. En cambio, si tiene gran valor el método de falsación ideado por Karl Popper que nos dice: una hipótesis o teoría no es necesariamente verdadera por el número de casos que demuestran su certeza, sino cuando existe un solo caso que no cumple las especificaciones señaladas por la ley.

En los primeros momentos de la ciencia física, hoy llamada física clásica, se creía que las mediciones permitían ver los sucesos reales de la naturaleza, craso error que condujo al positivismo a suponer que lo importante era medir y observar los objetos de la naturaleza para tener una visión verdadera de la misma, sin tener en cuenta la realidad exterior de los procesos de la naturaleza. Cuestión que nosotros defendemos, lo mismo que lo hicieron Bertrand Russell y Alfred Nort Whitehead, afirmando que lo importante no son los objetos sino los procesos ¿cómo se puede entender?, fácilmente si somos capaces de conseguir el ejemplo adecuado. Consideremos el proceso por el cual gotas de agua caen sobre la superficie de la Tierra en forma de lluvia. Si solo nos fijamos en las gotas de agua, la primera pregunta que nos haremos es por qué caen gotas de agua de la atmósfera exterior ¿cuál es el motivo? ¿A qué se debe? Y podríamos estar analizando las gotas de agua durante mucho tiempo sin llegar a comprender porque caen de la atmósfera. Ahora bien, si vemos y comprendemos el proceso por el cual el aire caliente de los océanos y mares contiene una gran cantidad de vapor de agua que al ascender y chocar con el aire frío es capaz de condensarse soltando el agua que contiene, que cae en forma de lluvia, entonces comprenderemos perfectamente por qué caen esas gotas de agua procedentes del cielo, que, sin duda avalan nuestro postulado al considerar las mediciones y observaciones, más o menos precisas, como un apoyo real para construir idealmente hipótesis que, en un principio no tienen que adaptarse exclusivamente a las mediciones efectuadas.

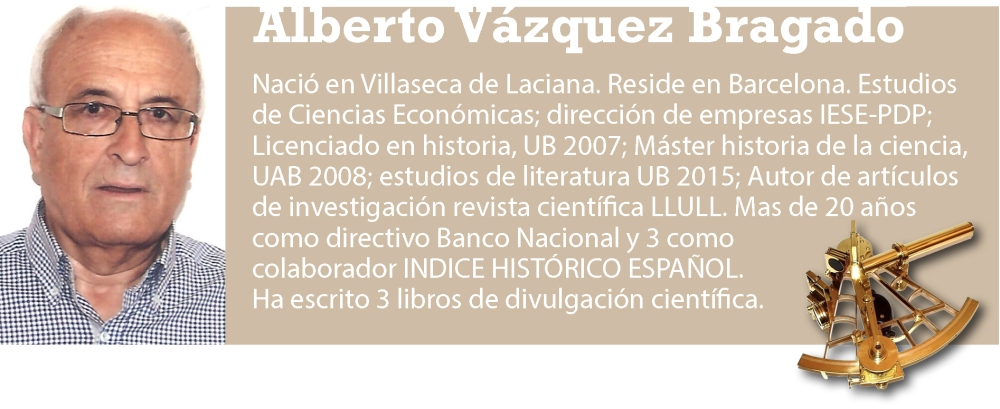

Puedes seguir a Alberto Vázquez Bragado en Twitter como @BragVazquez