Cada día es más evidente que el azar ha desempeñado un papel fundamental en la formación del universo y por lo tanto de nuestro mundo, pero pocas veces nos paramos a pensar que esa visión del mundo ha sido posible gracias a las ideas que han surgido en la mente de algunos científicos y pensadores.

A veces aparecen ideas que se salen de la normalidad, parecen absurdas… no sabemos cómo surgen ni porqué, pero aparecen, ahí están… ¿Surgen por azar? ¿Por casualidad? ¿Están escondidas en nuestro subconsciente? Nadie lo sabe, pero el caso es que profundizando en algunos de esos pensamientos descubrimos que pueden tener su lógica, seguimos profundizando a la vez que reconducimos la cuestión y al final se puede llegar a un hallazgo impensable e importantísimo, como puede ser una ley física o una hipótesis biológica de gran calado. (Reflexiones).

Una cuestión que siempre preocupó y a la vez interesó al hombre inteligente es lo natural, o sea lo que sus cinco sentidos, vista, oído, gusto, olfato y tacto, le permiten entrar en contacto con el mundo y la naturaleza. En ese sentido, los filósofos siempre han estado preocupados por todas las cosas materiales y fenómenos que pueden identificar con sus sentidos, pero sin conformarse plenamente, y mucho menos en la actualidad en que se sabe perfectamente que el origen del mundo está basado en el modelo de cambio continuo: cambio progresivo de la energía en materia usando como catalizadores del proceso el calor y las explosiones nucleares, para más tarde al irse enfriando se empiece a conformar la materia, dando paso a un inmenso universo de estrellas, planetas y demás astros.

Ese mismo proceso de cambio es el que da origen a la aparición de la Tierra, probablemente, como consecuencia de una estrella enana que se encontraba relativamente cerca de una fuente energética y calorífica como era nuestro actual Sol, que todavía nos alumbra y que en presencia de algunos elementos químicos adecuados, incluida el agua o vapor de agua, a lo largo de un largo proceso de cambio, logró los primeros vestigios de bacterias unicelulares o de una sola célula hace unos 3.500 millones de años, para dar paso 2.000 millones de años después, a algún tipo de alga pluricelular. Ahora bien, estos tipos de organismos solo son agregados de células, todavía no tienen nada que ver con la verdadera evolución animal que aún tardará tiempo en aparecer.

Como escribe el eminente paleontólogo estadounidense, Stephen Jay Gould: Y he aquí que las cinco sextas partes de la historia de la vida se desarrollaron antes incluso de que se perfilara, siquiera vagamente, una forma de vida animal. Y luego de repente, en un abrir y cerrar de ojos geológicos, surgen los primeros animales, los descubiertos en Ediacara, hace unos 600 millones de años. Por su parte la gran bióloga norteamericana Lynn Margulis piensa que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de seres superiores e inferiores, incluso considera una vanidad pensar que el ser humano se encuentra en la parte superior de la jerarquía de la vida, pues los organismos más antiguos y sencillos no solo son los precursores y el sustrato de la vida terrestre, sino que están preparados para expandirse y transformarse, con el resto de los seres vivos, a encargarse de que esa vida continúe perpetuamente, siempre que los humanos no nos empeñemos en acabar con ella, por medio de la creciente contaminación que parece no dar señales de disminuir desde que la vida existe en la Tierra en la forma más arcaica y primitiva desde hace unos 3.500 millones de años.

Sin embargo se produce un hecho extraordinario o por lo menos curioso en esta historia, pues durante los 2.000 millones de años primeros, los únicos habitantes de nuestro astro eran bacterias que iban evolucionando lentamente en el correr de los milenios, en contra de lo que se pensaba en razón de que la división más significativa entre las formas de vida en la Tierra no se producen entre plantas y animales, sino entre organismos procariotas –compuestos de células sin núcleo, como son las bacterias– y organismos procariotas, compuestos de células poseedoras de un núcleo donde guardan la información genética relativa a la herencia. En el primer caso se trata de organismos de una sola célula que se reproducen de forma asexuada, partiéndose en dos cada célula, mientras que en el caso de las eucariotas poseen un núcleo donde guardan bien protegida la información genética relativa a la herencia que se produce de forma pluricelular. El caso es que durante los primeros 2.000 millones de años de nuestro planeta, esos organismos procariotas de ínfimo tamaño ejercieron una labor oscura y poco reconocida pero inmensamente interesante, pues ni más ni menos fueron los responsables más directos de la transformación de la superficie de la Tierra y de su atmósfera, inventando poco a poco los elementos químicos esenciales para la vida, al mismo tiempo que ellos mismos iban preparando el terreno para la gran revolución de la vida o lo que es lo mismo, el paso de los organismos de una sola célula, también llamados procariotas a organismos de varias células denominados eucariotas. Fue un salto monumental hacia la formación de vida más compleja e inteligente, ya que sin ese primer paso no hubiera sido posible pasar de una vida, más o menos primaria —al depender de una sola célula—, a organismos vivos de multitud de células de mayor complejidad e inteligencia, capaces de evolucionar de forma mucho más rápida y provechosa.

En la actualidad, los filósofos y pensadores que se precien han de tener muy en cuenta los fenómenos y procesos que se producen en la naturaleza, por lo que es indispensable que tengan ciertos conocimientos de las ciencias físicas, químicas y biológicas, además de tener muy claros los términos y conceptos que el lenguaje pone a su disposición. Pero llegar a tener esa mentalidad, de que lo real en este mundo no tiene que ser lo que las mentes inteligentes pueden comprender por medio de un análisis estático; o lo que es lo mismo, suponiendo que las cosas son como las captamos a través de nuestra inteligencia en un momento dado, pues un segundo geológico después, ya las cosas no se ven ni se sienten igual, incluso ya no tienen las propiedades que se les suponían. Por eso hoy en día es preferible fijarnos y analizar los procesos en vez de las cosas en sí, pues sabemos con certeza que todo cambia sin parar. Sin embargo, ya desde la más remota antigüedad el hombre no se fiaba de las cosas tal como las veía, y buscó con insistencia otros indicios que le explicasen más cosas —no nos estamos refiriendo a las creencias sobrenaturales que también tenían y tienen muchos pensadores—, sino al hecho de que veían muchas cosas y fenómenos a los que sus sentidos y sus reflexiones no acababan de darles unas respuestas razonables y coherentes. Por ejemplo, veían cada día salir el Sol por el Este y ocultarse por el Oeste; además comprobaban que éste les daba calor y era fundamental para sus cosechas. También observaban la Luna, con su pálida luz, que les ayudaba a ver por la noche, se maravillaban el ver los mares apacibles y los tumultuosos, sentían miedo por los terremotos, lo mismo que por los volcanes…

Estas cosas les sugerían muchas más de las que aparentemente veían y observaban, ¿Qué era todo eso? ¿Para qué servía? ¿Quién lo había creado? ¿Cómo funcionaba? En resumen, el hombre inteligente tenía delante de él una serie de enigmas y retos que una fuerza interna quería desvelar. ¿Hubiera sucedido lo mismo si nuestro mundo consistiera solamente en nuestra Tierra sin más, donde no hubiera ni Sol ni Luna, sino un pequeño hábitat vegetativo? La respuesta, seguramente, sería no; puesto que la mente del hombre no podía atisbar, ni siquiera vagamente, que existieran otros astros o mejor un universo, tampoco se le ocurriría pensar que la Tierra se moviera, que girase sobre sí misma o sobre un sol o una estrella… ¿cómo había de ser sin que lo notásemos ni nos cayéramos?.

En definitiva, el hombre inteligente nunca hubiera pensado, intuido o adivinado que el astro donde vivía pudiera formar parte de algo mucho más grande y complejo como es el universo. Así pues, lo único que el hombre podía pensar era en quién o qué cosa había creado todo aquello donde vivía, donde no existían fenómenos externos ni referencias que le pudiesen dar pistas de algo más que la existencia de las plantas, los animales y las cosas que veía y tocaba a su alrededor… Si acaso, lo único que el hombre podía hacer era especular e inventar otras formas para su mundo, incluso imaginar otro u otros mundos diametralmente opuestos al suyo, pero suponer, precisamente, un mundo como el que tenemos actualmente, difícilmente podría conseguirlo y menos demostrarlo a través de algún razonamiento lógico, hipótesis o teorema.

Ahora bien, analizar o reflexionar el mundo filosóficamente no consiste necesariamente en inventar o idear nada exclusivamente nuevo. En realidad son muchos los que piensan que ser filósofo es esforzarse en descubrir un orden en el movimiento tumultuoso de la existencia para evitar perderse en ella, con lo que la filosofía sería, hasta cierto punto, la ciencia de la felicidad; es decir, de una vida más acorde con todas sus capacidades y con todos sus fines; como la aritmética es la ciencia de los números, y la física la ciencia de la materia.

Otro problema que siempre se ha presentado es el del lenguaje —que como afirma Bertrand Russell es de “naturaleza engañosa”— y se viene arrastrando desde la antigüedad asiática, en que el lenguaje no tiene apenas aplicación; por eso el pensamiento brahmánico o budista no busca explicaciones a una vida, que mientras se permanezca en ella solo puede ser dolorosa. Por ello, deberemos esperar la llegada de Sócrates para disfrutar buscando la verdad de la vida a través de un método de preguntas y respuestas llamado método dialéctico, que pretende arrancar la verdad evitando ser convencido por la palabra o de bellos y extraordinarios discursos como hacían los sofistas o “magos de la palabra”. En realidad, lo que preconizaba el filósofo de Atenas era que no nos dejáramos convencer por el discurso fácil o el juego de palabras. ¡Había que estar alerta, vigilante! Un ejemplo de lo anterior se puede ver claramente en la paradoja de Aquiles en relación al movimiento cuyo argumento es el siguiente: Aquiles, “el de los pies ligeros”, el más veloz de los hombres, compite con la tortuga para ver quien llega antes a la meta, dándole una sustancial ventaja. La argumentación de Zenón, nacido en Elea hacia el 490 a.C. y discípulo de Parménides, va contra los pitagóricos, que creían poseer la verdad a través de los números, y consiste en afirmar que cada vez que Aquiles llega a la posición que antes ocupaba la tortuga, ésta se habría alejado un poco de dicha posición, y eso sigue ocurriendo indefinidamente, de forma que Aquiles se va acercando a la tortuga, pero jamás logrará alcanzarla. Su argumentación chocaba con los hechos diarios que probaban todo lo contrario de lo que demostraba verbalmente Zenón. Pero lo que en realidad quería decir el sabio, era que los argumentos verbales eran capaces de demostrar a veces cuestiones que en la realidad no eran ciertas, lo que probaba a las claras que el lenguaje y la vida se suelen contradecir con frecuencia. En tal sentido, los sofistas tenían fama de tener un discurso fácil como fue el caso de los antiguos griego Protágoras y Georgias que enseñaban a sus discípulos a convencer de algo, mediante una gran argumentación, y por el contrario, eran capaces de convencer de lo contrario con otro tipo de argumentación, lo cual venía a probar que solo existía una verdad subjetiva y no objetiva como indicaba el sentido común.

Además, uno de los aspectos importantes del nacimiento de la filosofía griega con respecto a otras filosofías ya existentes, como la china, la hindú o la egipcia era que la filosofía griega nace al mismo tiempo que la ciencia. Por ejemplo, en el caso de los egipcios, que no reflexionan sobre el mundo de una forma global y racional, pues de lo contrario no se describiría el sol como un disco, o en otros casos, como un navegante, e incluso como un león: ¿qué lógica define esas distintas afinidades? [PARAIN, 2002, p. 3-5].

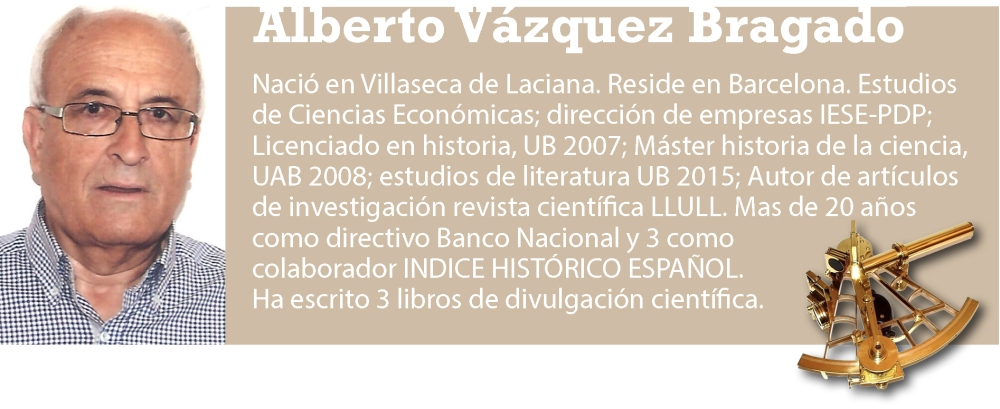

Puedes seguir a Alberto Vázquez Bragado en Twitter como @BragVazquez